“L’ebreo errante ormai si sente stanco, ha troppo camminato, non c’è la fa più. La fatica di tanti esilii e fughe e deportazioni, di quelle tante strade percorse dagli avi per secoli e secoli ha finito con l’intossicare i muscoli dei figli; le loro gambe si rifiutano di trascinare ancora i piedi piatti.”

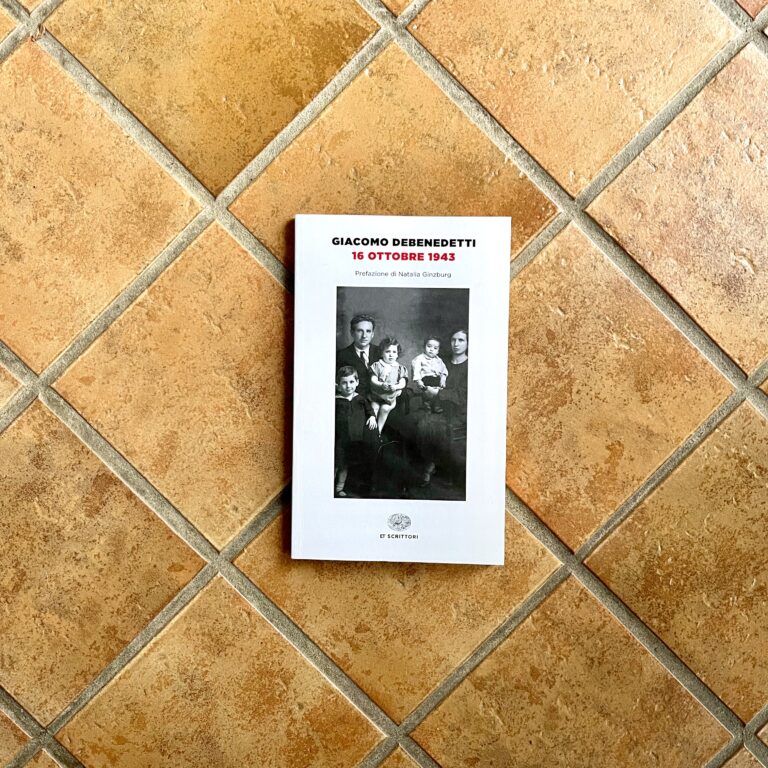

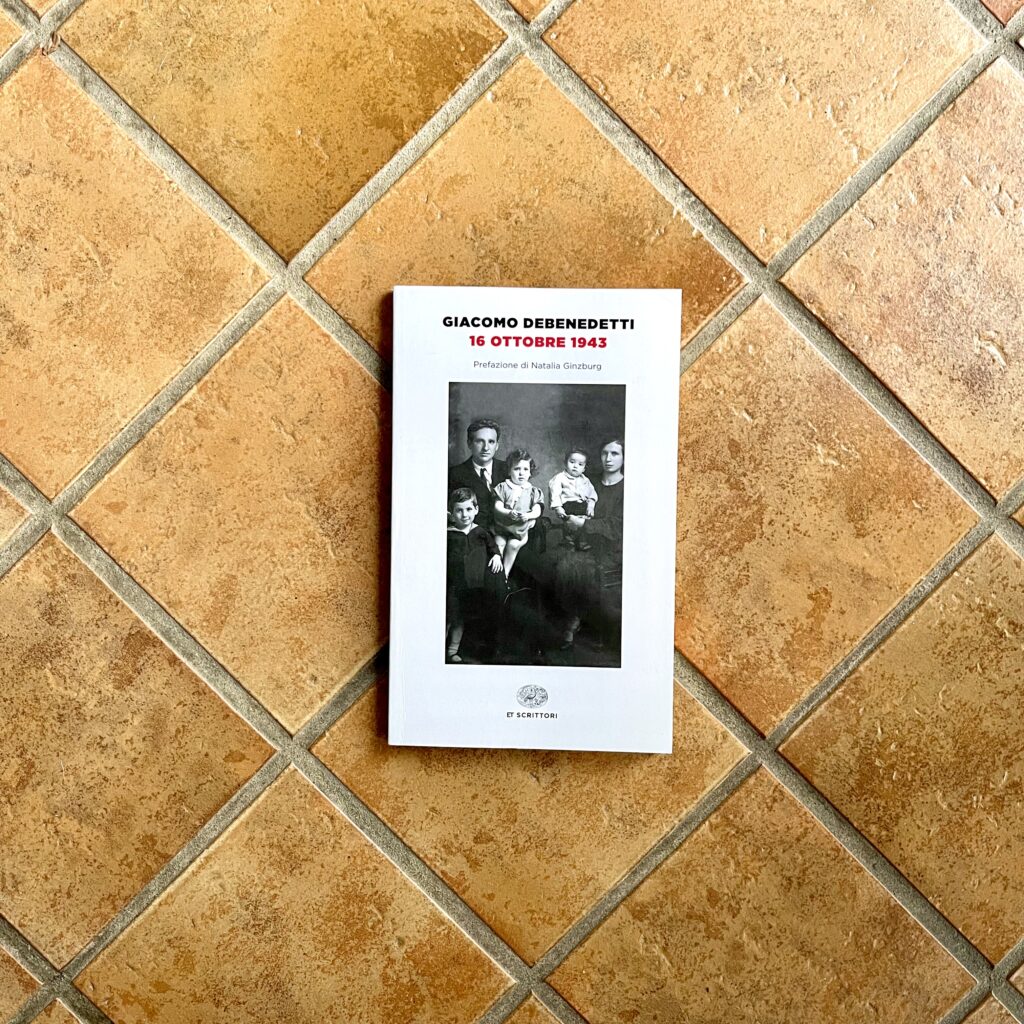

16 ottobre 1943

Oltre mille i deportati. Sedici fecero ritorno. In questi due numeri, all’apparenza così lontani e in realtà prossimi, si può riassumere il rastrellamento del Ghetto ebraico di Roma. 16 ottobre 1943 è anche titolo del volume, come se null’altro potesse racchiudere e dare senso compiuto a quell’evento, e racconta di quelle poche ore, dalla mezzanotte alle tredici, in cui un’intera comunità fu sradicata dalle sue abitazioni e destinata alla morte.

Giacomo Debenedetti si spoglia della sua voce, mette a tacere la sua anima, per far parlare la cronaca. I fatti per quel che furono. Gli umori, le avvisaglie del pericolo imminente rimosse, la consegna – a settembre – di cinquanta chilogrammi in lingotti d’oro al Maggiore delle SS Herbert Kappler come garanzia per evitare la razzia e la deportazione. Il racconto di una comunità indifesa che si consegna al patibolo. I passi cadenzati delle truppe tedesche nella notte. Le porte sfondate. I pianti dei bambini. L’impossibilità per i genitori di rassicurarli. I camion pronti per caricare le vittime sacrificali. L’ineluttabile che si compie.

“Coi tedeschi poi giocava anche il classico atteggiamento degli ebrei di fronte all’Autorità. Fin da prima della caduta di Gerusalemme, l’Autorità ha esercitato sugli ebrei un potere di vita e di morte assoluto, arbitrario, imperscrutabile. Questo ha fatto sì che nelle loro teste e nel loro stesso inconscio, l’Autorità si configurasse come un nume onnipotente, esclusivo e geloso. Diffidarne, quando essa promette, sia per male che per bene, è cadere in un peccato, che presto o tardi si sconterà […].”

Il venerdì alle tredici tutto era compiuto. Solo uno spettrale silenzio rimaneva come sospeso nel Ghetto. La colonna di camion indirizzata al Collegio Militare dove si svolse una prima separazione degli uomini dalle donne. I locali, privi di latrine, ammassati all’inverosimile. Prove generali di quel processo di disumanizzazione che aveva lo scopo di trasformare esseri umani senzienti in fantasmi senza più rispetto di se stessi. E poi, all’alba del lunedì, il trasferimento alla stazione di Roma-Tiburtino dove furono stivati su carri bestiame piombati con destinazione la morte.

Otto ebrei

Il volume è completato da Otto ebrei. Scritto nella Roma ormai liberata del settembre 1944, si racconta della vicenda processuale che ebbe come protagonista Raffaele Alianello, commissario di Pubblica Sicurezza. Il caso è semplice e banale nella sua tragicità. Nel corso della stesura della lista dei nominativi destinati al martirio delle Fosse Ardeatine, Alianello vi mise mano eliminandone dieci poiché di origine ebraica. Ed ecco il nodo, la questione. Come garantirsi la patente si sicuro e provato antifascista nell’Italia prossima alla liberazione? Dimostrare di aver avuto compassione per degli innocenti in quanto ebrei. L’ebraismo come marchio, ancora e sempre. Come ricorda Debenedetti, l’elemento umano – unico e irripetibile – viene nuovamente espunto per lasciare campo a quello identitario. E se di un perdono si tratta, questo si porta appresso in nuce l’idea di una colpa precedente, sempre presente seppur sullo sfondo. E qui l’ebraismo ritorna in quanto tale ad essere instancabilmente collegato all’idea di colpa. La colpa come tratto dell’identità ebraica vista, in questo caso, da una prospettiva altra ma sempre presente. Debenetti chiosa ammonendo che quelle donne, quei bambini e anziani e malati e uomini avrebbero dovuto essere annoverati come soldati fra i soldati che hanno dato la vita per la giustizia e per la libertà dalla dittatura. Una cosa giusta.

“Senza un supplemento di pietà – pietà per i poveri ebrei – che umilierebbe il loro sacrificio.”

Titolo : 16 ottobre 1943

Autore : Giacomo Debenedetti

Editore : Einaudi

Pagine : 90

Prezzo : 9,50