Ed è vero quel che si dice, qui nel KL: nessuno conosce se stesso. Chi sei tu? Non lo sai. Poi arrivi nella Zona d’interesse, e lei ti dice chi sei.

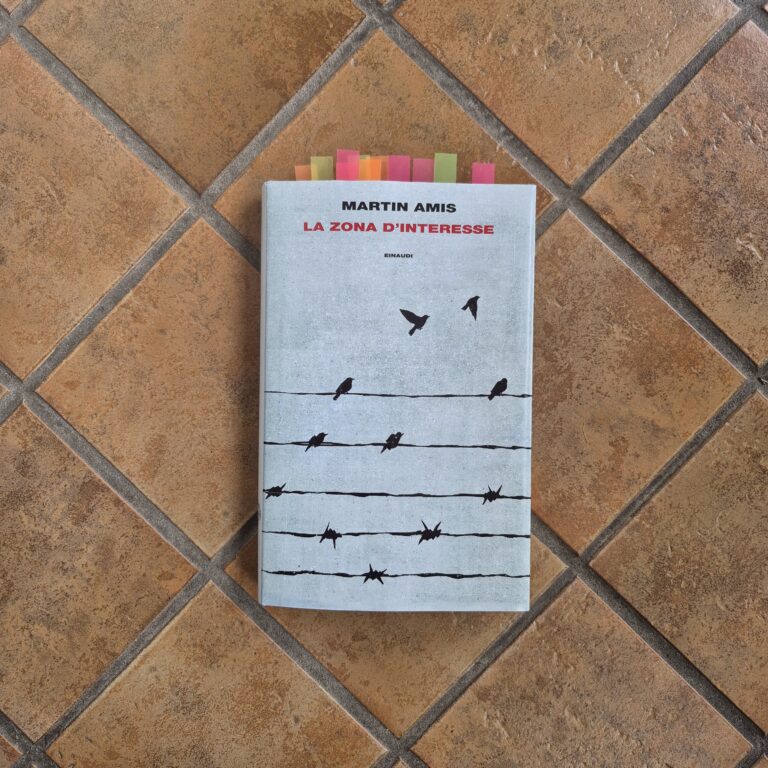

Il Kat Zet (abbreviazione di Konzentrationslager, la zona d’interesse entro cui vivono i tedeschi e le loro famiglie) è la cornice in cui è ambientato La zona d’interesse – Einaudi, 312 pagine, 20 euro, traduzione di Maurizia Balmelli – un romanzo polifonico di Martin Amis la cui struttura è articolata in sei capitoli a loro volta suddivisi in tre parti ciascuna in cui viene data voce di volta in volta, in prima persona, ai tre protagonisti.

Angelus “Golo” Thomsen, ufficiale di collegamento tra il Reich e l’industria della gomma e del combustibile sintetico nonché nipote del gerarca nazista Martin Bormann, Paul Doll, Comandante del campo di concentramento – nella realtà Rudolf Hoss comandante del campo di Auschwitz – , e l’ebreo – polacco Szmul, capo dei Sonderkkomando ovvero di quelle unità di prigionieri di origine ebraica obbligati ad accogliere i deportati, riempire e svuotare le camere a gas e impegnati in tutte quelle attività che avevano a che fare, prima e dopo, con la povera umanità nel transito alla morte disumanizzata.

All’interno del romanzo, Amis, in questo luogo dell’orrore privo di senso, racconta di come gli uomini si riescano ad adattare e possano vivere e far convivere i loro sentimenti seppur posti quotidianamente a contatto fisico e sensoriale con la morte. Thomsen che si innamorerà della moglie di Paul Doll. Il Comandante alle prese con quel Nazionalsocialismo che è logica applicata. Quei numeri che parlano di logica, esattezza , economia e la gelosia e il possesso nei confronti della moglie che lo spinge alla ricerca di quell’uomo che – intuisce – turba sua moglie sino ad ipotizzare un tradimento. Szmul e la speranza, quel sentimento Sperare è umano, signore che tiene in vita gli uomini dei sonderkommando nonostante sia consapevole che del campo, di ciò che avviene nel campo non vi siano segreti. Segreti? Quali segreti? l’intera contea si tura il naso per non sentirli.

Ed ecco comparire l’odore acre della putrefazione. La neve screziata di marrone dal rogo e dalle ciminiere. Il fetore della fame. Il sentore strisciante dell’urina. La morte che si rende manifesta, oscena compagna di vita quotidiana incapace, questo sì, di interrompere il corso dei sentimenti. Le rimarrà la possibilità di modificarne e condizionarne la traiettoria, questo sì. E su questo intreccio, la vitalità dei protagonisti e lo sfondo immanente della morte, si sviluppa il romanzo che di volta in volta assume tratti paradossali, tragici e comici.

Se c’è un elemento comune alle tre voci narranti, si può rintracciare nella medesima incapacità di arrendersi. Alla sconfitta militare del Terzo Reich, con le notizie che giungono dal fronte di Stalingrado. Alla morte, presente quotidianamente nel campo. Ai sentimenti.

E quindi Szmul affiderà ad un thermos le sue memorie, sepolto sotto un arbusto di uva spina, per dimostrare che non tutto di lui morirà. Thomsen cercherà la signora Doll, Hannah, a guerra terminata per raccontarle il suo amore. Lei che gli dirà che è giunta l’ora di arrendersi, che il vedere Thomsen, adesso, a guerra terminata, la riporta là con i pensieri, a sentire quell’odore che non vuole più sentire. E Doll che morirà, impiccato davanti al Bunker II del Kat Zet il 16 aprile del 1947.

L’ultima riflessione Amis la riserva a quel che è accaduto, la Shoa, la soluzione finale della questione ebraica. Sono queste le domande alle quali viene dedicata la postfazione e che vede raccogliere, insieme ad una notevole mole di rimandi letterari utilizzati dall’autore per la stesura del romanzo, nella risposta che Primo Levi diede ad un lettore dei suoi libri il senso dell’orrore.

Forse, quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve comprendere, perché comprendere è quasi giustificare. […]. Sono parole ed opere non umane, anzi, contro-umane… Nell’odio nazista non c’è razionalità: è un odio che non è in noi, è fuori dell’uomo…

La tregua, Primo Levi.